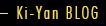

Ki-Yan Works【俳句涅槃図 解説】

カテゴリー:お知らせ, ART PIECES, Ki-Yan Stuzio, Ki-Yan Gallery

2025.02.21

年明けに西来院さんで公開された、黛まどかさんとのコラボ作品 “ 俳句涅槃図 “

個展会場でもレプリカが展示され、大きな反響をいただいております‼︎

今回は絵と俳句の詳しい解説をお届け致します☆

中央の涅槃のお釈迦さまは、まどかさんのリクエストで“足の裏“が描かれています。

※俳句解説では〈10〉となります。

沙羅双樹の木はウルトラマリンの生き生きとした4本の木とブロンズ、ゴールドの枯れた4本の木。

満月は俳句となり輝いています。

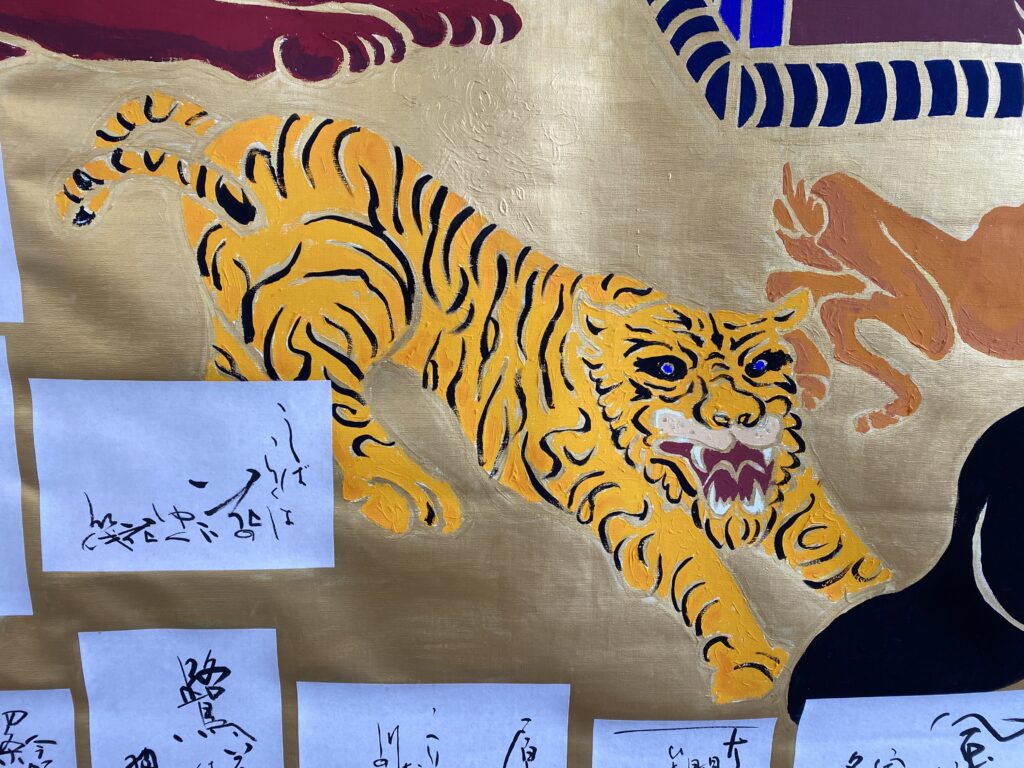

描かれた動物たちは15種

ライオン、タヌキ×2、トラ、シカ、サル、ゴリラ、ウシ、ウマ

ゾウ、ウサギ、ワニ、カバ、カメ、サイ、フクロウ

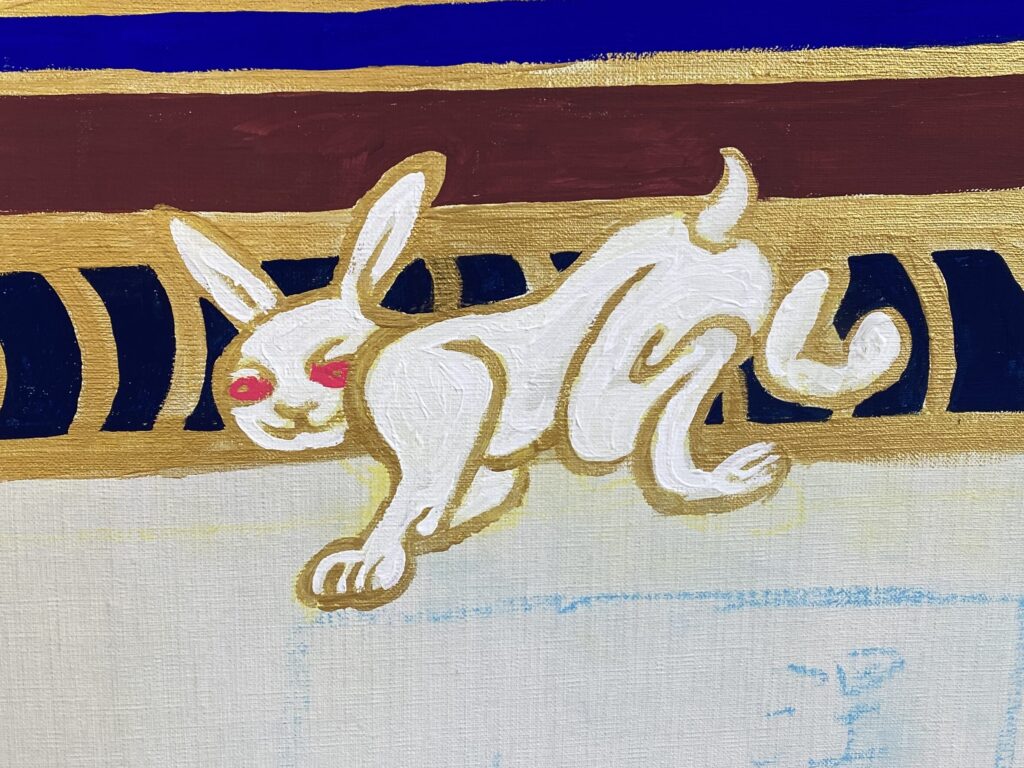

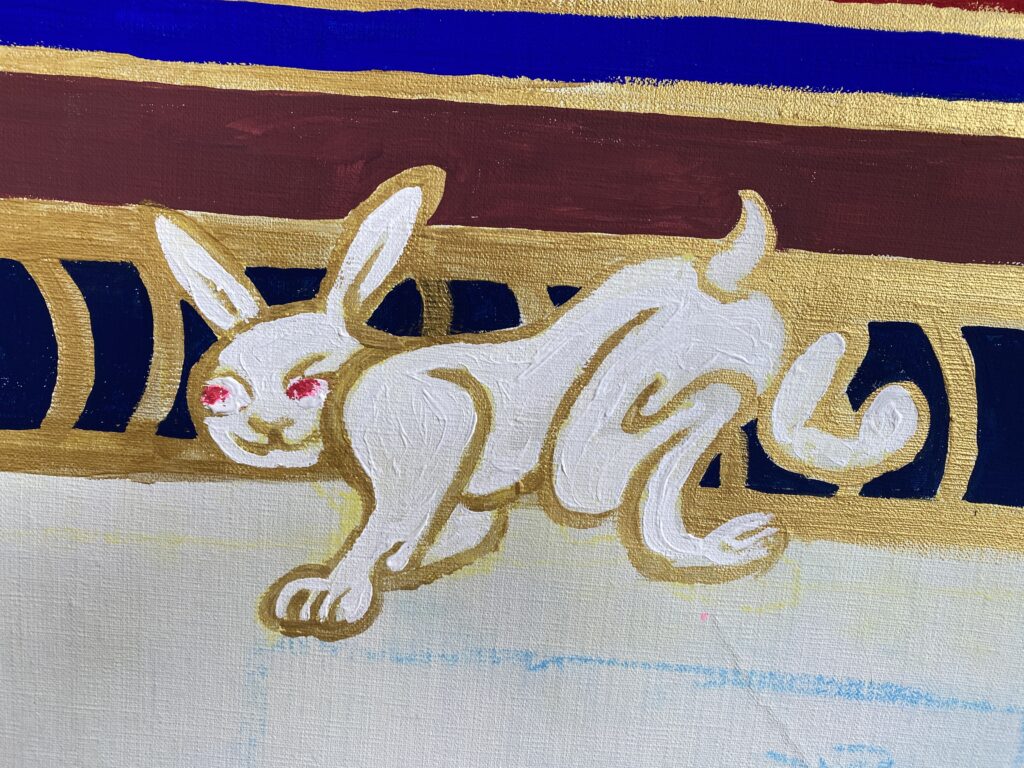

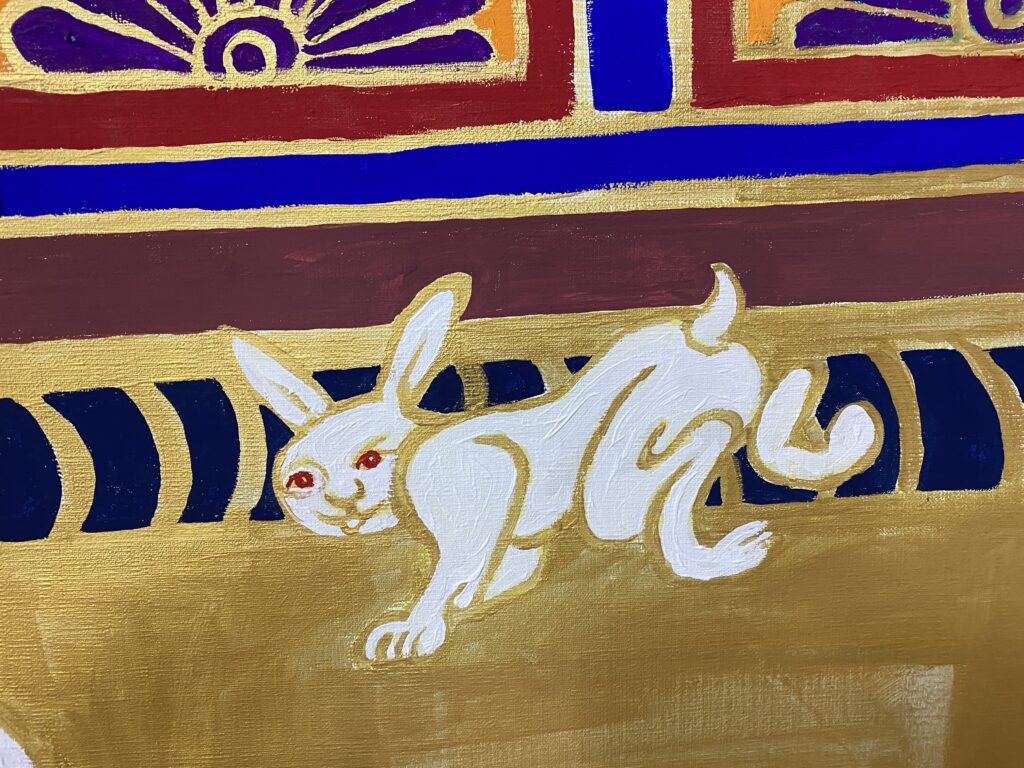

ウサギの目は3度の整形が行われ無事かわいくなりました。

人物はキーヤンが思うロックな15名が時代を超えて集結

左から

チャック・ベリー 、エルビス・プレスリー 、ジェームス・ディーン

アイン・シュタイン、マリリン・モンロー、オードリー・ヘプバーン

上段:聖徳太子、清少納言

下段:ジミ・ヘンドリックス、オノ・ヨーコ&ジョン・レノン

ベートーベン、アンディー・ウォーホル、ブルーザー・ブロディー、マイケル・ジャクソン

※俳句解説用に番号をつけています。

季節をめぐる俳句。

まどかさんのお人柄の現れる優くもほっこりとやわらかな中にも凛とさす36句に

お父様の1句が添えらた37の俳句。

俳句解説:黛まどかさん(2024年)

【春】

〈1〉春の月まどかに白砂輝かす

釈迦入滅の日は満月でした。涅槃会の西来院の庭に月光がさし、白砂が輝く様子を一句にしました。

「俳句理槃図」の共同制作者である絵師の木村英輝氏とまどかの名を一句に詠み込んでいます。

〈4〉風にならむとしゃぼん玉生まれけり

生まれては風に飛び、あっという間に空に消えていくしゃぼん玉。”風になるため”に生まれるような淡く軽やかな生のきらめきに、人の生涯を重ねました。

〈5〉なかんづく象の慟哭冴返る

涅槃図では、入寂の時を迎えたお釈迦様を囲んで弟子や鳥獣が嘆き悲しんでいます。悲しみの表情とはかくも違うものかと思いますが、どの涅槃図でもとりわけ象の嘆きはしいように見えます。

〈6〉龍宮の使ひもエイプリルフール

”龍宮の使い”は世界最長の深海魚。伝説に彩られ、滅多に見ることができない神秘的な魚ですが、時折漁網にかかったり、浜に打ち上げられたりします。それがエイプリルフールの日となれば、また何か特別な意味を感じます。

〈7〉草々に涅槃の雨の雫かな

旧暦二月十五日の涅槃の日、朝から雨が降りました。雨は慈雨としてあまたに降り注ぎ、草々は緑を深め、命を滴らせています。「草木国土悉皆成仏」すべてのものに仏性があり、成仏するという教えを髣髴とさせます。

〈8〉涅槃絵に恋猫の闇ありぬべし

多くの涅槃絵には猫が描かれていません。理由はさまざま。春は”猫の恋”の季節です。きっと涅槃会の闇のどこかに、恋にうつつを抜かす猫がいるかもしれませんね。

〈9〉悲しみは空に預けて揚雲雀

雲雀は下からは見えないほど空高くに揚がってゆきます。

空の彼方からこぼれ落ちる雲雀の鳴き声。

悲しいことを空に置きに行ったようにも感じます。

〈10〉春風のしきりに通ふ蹠かな

お釈迦様は若い頃は修行に励み、悟りを開いてからは人々に教えを説くため、説法をしながら歩き続けました。労苦に満ちた生涯を支え続けた足。

その蹠(あうら )をいたわるように春風が撫でていきます。

〈11〉しばらくは花の下ゆく花筏

”花筏”とは、散った桜の花びらが水面に固まって浮くのを筏に見立てた表現です。一筋の川に沿って連なる桜並木。花後はしばらくは桜に見送られるようにその下を流れていきます。

【夏】

〈2〉朴の木に朴の花泛く月夜かな 黛 執

朴は高木で、初夏に白い大輪の白い花を咲かせます。大きな葉に乗るように咲くので下からはなかなか見えません。月夜に咲く林の花はまるで木の上に泛(う)いているかのように幻想的です。

朴の花を生涯愛した父・黛執の句です。

〈3〉現し世を抽んでて咲く朴ひとつ

父が他界した後に迎えた初めての夏に詠みました。

芳香を放ちながら高みに咲く朴の花。凛とした姿は、この世(濁世)を抜きん出て咲いているかのようでした。涅槃の父に捧げた一句です。

〈12〉道をしへふつと消えたる夕日かな

道をしへは斑猫という虫の異称です。人の少し先を跳ぶ様子が、道案内をくれているようです。しばらく私の前を眺んでいた道をへに亡き父を重ねていました。ふっと見えなくなったのは夕日に紛れたのでしょう。

〈13 〉ひと雨の過ぎたる祇園囃子かな

京都の夏の風物詩のひとつ祇園祭。お囃子の「コンチキチン」の鉦の音が特徴です。

七月の猛暑の中行われますが、夕立の後はにわかに涼風が湧き、囃子の音色も涼し気に聞こえます。

〈14〉今頃は四条を急ぐかたつむり

この涅槃図にかたつむりは描かれていませんが、きっと今頃は建仁寺へと四条辺りを急いでいるに違いないと想像して詠みました。

〈15〉鷺草のはつかな風に羽交はす

鶯草は、その名の通り白鷺が羽をひろげたような形状の花を咲かせます。

微かな風に揺れ触れ合う様子は、白鷺たちが羽を交わすかのようです。

〈16〉原爆忌音なく川のながれゆく

原爆が広島に投下された八月六日、爆心地を流れる太田川には、猛火から逃れようと多くの人が飛び込みました。今も流れ続ける川は、果たして平和な世を流れていると言えるでしょうか。

〈17〉天地(あめつち )の闇をひとつに木葉木菟

木葉木菟はふくろうの一種で、夜が更けると「ブッポウソウ(仏法僧)」と鳴きます。弘法大師空海の有名な詩にも登場する鳥です。天にも地にも闇が満ちる頃、木葉木菟の鳴き声が響きわたり、天と地がひとつになります。

〈18〉風涼しくて寅さんの名調子

映画「男はつらいよ」ワンシーンです。ふらりと旅から帰って、久しぶりに家族と食卓を囲む食さん。そんな時決まって問わず語りに話し出します。

あんまり風が心地よいから、つい話に熱が入ります。「虎」の代わりに「宙さん」を描きました。

〈19〉木滑れ日にたたらを踏んで梅雨の蝶

梅雨晴間に舞い出てきた蝶。雨が降りいていた間はどこかでじっとしていたのでしょう。まだ濡れている木の間を花から花へと移る様子は、少しぎこちなく見えました。

【秋】

〈20〉涅槃図の余白に蘭の香り満つ

お釈迦様の死を嘆く弟子たちや動物などがびっしりと描かれた涅槃図。その余白には人々の声や風の訪れなどを想像することができます。余白の前にんでいるとほのかに蘭の香りがしました。

「蘭の寺」西来院への挨拶句です。

〈21〉傾きて傾ぎて露の道しるべ

山の中の道しるべ。古びた道標は右に左に傾ぎながらも辛うじて立っています。どれほど多くの旅人が導かれたことでしょう。露に濡れながら今日も行くべき道を指し示す道標です。

〈22〉秋惜しみをり一碗の熱き茶に

有名な禅語「喫茶去」(お茶を飲んで出直してきなさい )は、西来院開山の祖で禅僧の蘭渓道隆の言葉です。お茶をいただきながら美しい庭を眺める…行く秋を惜しむのにこれ以上の場所はありませんね。

〈23〉団栗の降り尽くしたる山の晴

樫(かし)、櫟(くぬぎ)、楢(なら )など雑木山は秋になるといろいろな団栗が実ります。ほろほろほろほろ、木の実はひと秋かけて地面に降りつづけます。団栗が落ち切った山は、澄み切った秋晴の空を冠していました。

〈24〉蠣の木となりて子を見送りぬ

お盆休で久しぶりに帰省した人々をまっ先に迎えてたのは、村口に立つ大きな木です。子どもの頃は何かと言えばその下に集い遊びました。休暇も果て再び故郷を離れる頃には、別れを惜しむように蠣(ひぐらし)をしきりに鳴かせていました。

〈25〉草の香を水の香しのぐタべかな

「草の香(か)」は秋の千草の香りを言います。

朝露を結ぶ季節になると、いかにも秋らしい香を放ちます。黄昏どき、清冽な水が音を立てて流れています。水の香は草の香をしのぐ勢いでした。

〈26〉秋灯のともれば寂しともらぬも

多かれ少なかれ人は苦悩や悲しみを背負って生きています。一生懸命働いて今日も日暮時がやってきました。ぽつりぽつりと点きはじめた秋灯。

秋灯はどこか寂しいものですが、ともらない家はより寂しさが募ります。

〈27〉鳥にとも巡礼にとも木守柿

来年もよく実るように、また鳥たちのためにと木の先端に数個取り残しておく柿を「木守柿(きもりがき)」と呼びます。

昔の人の智恵ですね。秋の遍路道でときおり木守柿を見かけました。

〈28〉どこまでも空をひろげて秋ざくら

秋ざくら=コスモスが一面に咲いています。風が吹くたびに海のように波立ち、花がやさしく揺れ合います。コスモス畑が続くかぎり、青空も続きます。まるで秋ざくらが空をひろげているかのように。

【冬】

〈29〉迷ひなく咲いてくれなる返り花

初冬の暖かい日に返り咲く花を「返り花」と言います。たった一輪咲いた返り花は鮮やかな紅色で、そこだけぽっと灯がともったようでした。母の卒寿(90歳)の誕生日の朝のことでした。亡き父から母への渾身の花束だったのだと思います。

〈30〉雪の野に遠ざかりゆく音ばかり

一面雪に覆われた野には動くものは見当たりません。ただしんしんと雪を降り積もらせている野。

時折遠くをよぎる電車の音や鳥の声……なべて遠ざかっていく音ばかりです。

〈31〉言の葉を浴びるがごとく木葉浴ぶ

大きな木の下に立ちてっぺんを見上げると、一陣の風にたくさんの木の葉が舞い落ちてきました。

春夏秋冬を経験し、いま落葉となって一生を終えようとしている木の葉を浴びていると、尊い言葉を浴びているような気持になりました。

〈32〉さみどりの翅をこぼして枯蟷螂

冬に入ると螳螂は周辺の枯木に合わせるように、自らの体の色を枯れ色に変えます。力なく歩く姿には憐れみを感じますが、隙間からちらりと見えた翅はまだ初々しい緑色で、命を感じました。

〈33〉仮の世の尽くる辺りへ冬銀河

冬銀河とは冬に見られる天の川のこと。夏とは違い深夜から明け方にかけて淡く見えます。地平線に尾を垂れて横たわる冬銀河はこの世の果てへと流れていくようです。

〈34〉初氷かざせば空の透きとほる

組み置いた桶の水や池の面、水溜まりなど、その冬初めて氷がはりました。子供の頃はそれが嬉しくて登校の朝にみんなで氷をはがして遊んだものです。空にかざすと、たちまち空が透き通ってみえました。

〈35〉綿虫の置いてゆきたる虚空かな

冬のどんよりと曇った日、どこからともなくふわふわと綿毛のように飛んでくる小さな綿虫。まるで雪のようなので、雪蛍、雪婆などとも称されます。しばらく目の前を舞っていた綿虫が残していったのは、「虚空」でした。

〈36〉満天の星かたぶけて雪うさぎ

昼間子どもたちが作った可愛い雪うさぎ。子どもが帰った後は、雪の中に残されています。雪原の上には満天の星がひろがっています。夜が更けるごとに壮大な星空が傾いていきます。

〈37〉月を見せむと朴一葉落ちにけり

大きな朴落葉は地方では朴葉焼きなどお皿代わりに使われます。大きな朴の枯葉がばさりと音をてて落ちました。するとそれまで見えなかった月が姿を現したのです。まるで「月をご覧」というように。

〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜

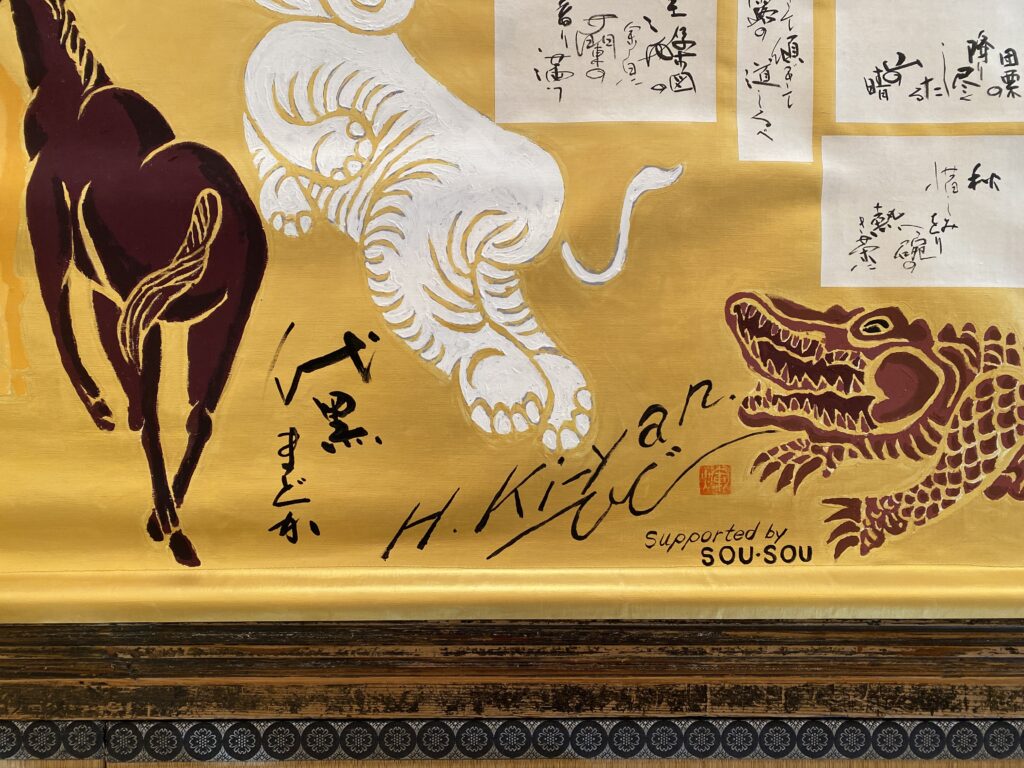

年始に納めた際には、まどかさんのサインが入っておらず

1月末日、西来院にてサイン入れが行われました。

初めてのアクリルガッシュにキーヤン愛用の筆でサインをするとあってとても緊張されていたまどかさん

見事、美しいサインが入りとってもチャーミングな笑顔で完成☆

そして、サポートしていただいたSOU・SOUさんのネーミングも入れられました☆

作品がさらにグッと引き締まり、重みが増したようです。

******~ここからは、極秘の裏話~******

制作過程のブログでお気づきの方もいらっしゃるかも知れませんが、、、

当初、人物を描くにあたり“歴史に残る代表的な人“をテーマに選出していた所

世界を代表するキャラクターがいても面白い‼︎と

実は、、、

誰もがご存知の、かの有名な誰もが知っているネズミさんと

日本が誇るチョビ髭オーバーオールおじさんもメンバー入りしていたのです。

しかし大人の事情もあり、戦力外通告となりました。

既に、描かれたメンバーだったので修正作業でその姿は隠されました。

ジェッソを引き直し、金色を塗り、背景と化す。

だが、しかし、跡形もなくとはいかず。。キーヤンの筆跡は健在!!

実際に近くで見ると発見できる、隠れ○○○。笑

ご覧いただく際は、こちらもアトラクションとしてお楽しみください♪